この度、医学書院様より本を出版しました。

この本は様々な書籍、教科書から影響を受けて制作されています。

- 誰も教えてくれなかった診断学

- 極論で語る神経内科

- 内科診療フローチャート

- 不明熱・不明炎症レジデントマニュアル

- 嫌われる勇気

このブログではこれらの本を紹介しながら、私の著書の内容を解説したいと思います。

今回執筆するのに一番苦労したのが第3章の「中毒疹」の項目でした。

そのときにとても役立ったのが「不明熱・不明炎症レジデントマニュアル」です。

不明熱・不明炎症レジデントマニュアル

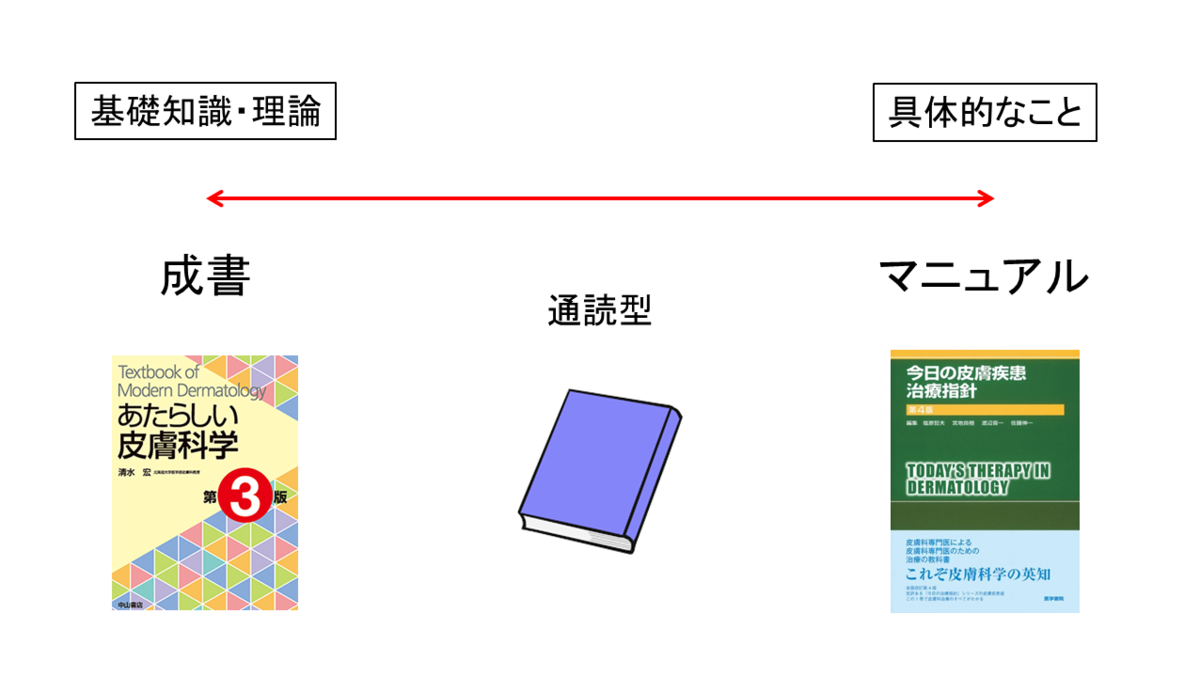

「レジデントマニュアル」シリーズは辞書的に使うマニュアル本です。

ところが「不明熱・不明炎症レジデントマニュアル」は趣が異なっています。

不明熱診療の根底にある思考回路や考え方が丁寧に解説されているのです。

つまりマニュアルでありながら通読型でもある、従来の枠に捉われない新しいタイプの教科書になっています。

一般的な不明熱の教科書には原因となりうる疾患が列挙されています。

そのため「原因疾患を鑑別すること」が重要だと思いがちです。

ところがこの本にはこう書かれています。

今みているものが不明熱だと認識することで、混沌とした状況が明瞭化する感覚を持てるようになること。これが不明熱の診療の第一歩である。

つまり原因疾患を鑑別する前に、「その病態が不明熱だと認識すること」自体に意味があるというのです。

一旦不明熱という枠組みに入れてから鑑別を絞っていく。

そうすれば仮に診断を間違ったとしても、迷走することなく鑑別を考え直すことができます。

暫定的に不明熱という枠組みへ分類し、そこから鑑別を絞っていく。

もし違ったとしても、再び不明熱という枠組みに戻れば迷走することはありません。

中毒疹の原稿をまとめる上でこの考え方は非常に有用でした。

中毒疹とは?

皮膚科医は、見た目では鑑別ができない内因性の皮疹を診ることが頻繁にあります。

それらをまとめたゴミ箱診断が中毒疹です。

中毒疹はとても便利な病名で、全身に生じた皮疹を目の前にしたとき、その原因にかかわらず付けることができます。

ですが多くの皮膚科医がこの用語を使うべきではないと言います。

その理由は、病名がついたことで安心してしまい、それ以上の原因追求がおろそかになる危険性があるからです。

しかし不明熱と同様に「その皮疹が中毒疹だと認識すること」自体に意味があるはずです。

まず中毒疹という枠組みへ分類し、そこから鑑別を絞っていく。

もし診断が違ったとしても、再び中毒疹という枠組みに戻れば迷走することはありません。

そこで私の著書では中毒疹という用語を積極的に使用しました。

以上のようなことを著書の中に書きたかったのですが、字数やレイアウトの関係で十分に入れられず、ブログで補完させていただきました。

是非手に取っていただき、感想やご意見をいただけましたら嬉しいです。

つづく

本の感想、ご意見はこちらからお願いします。